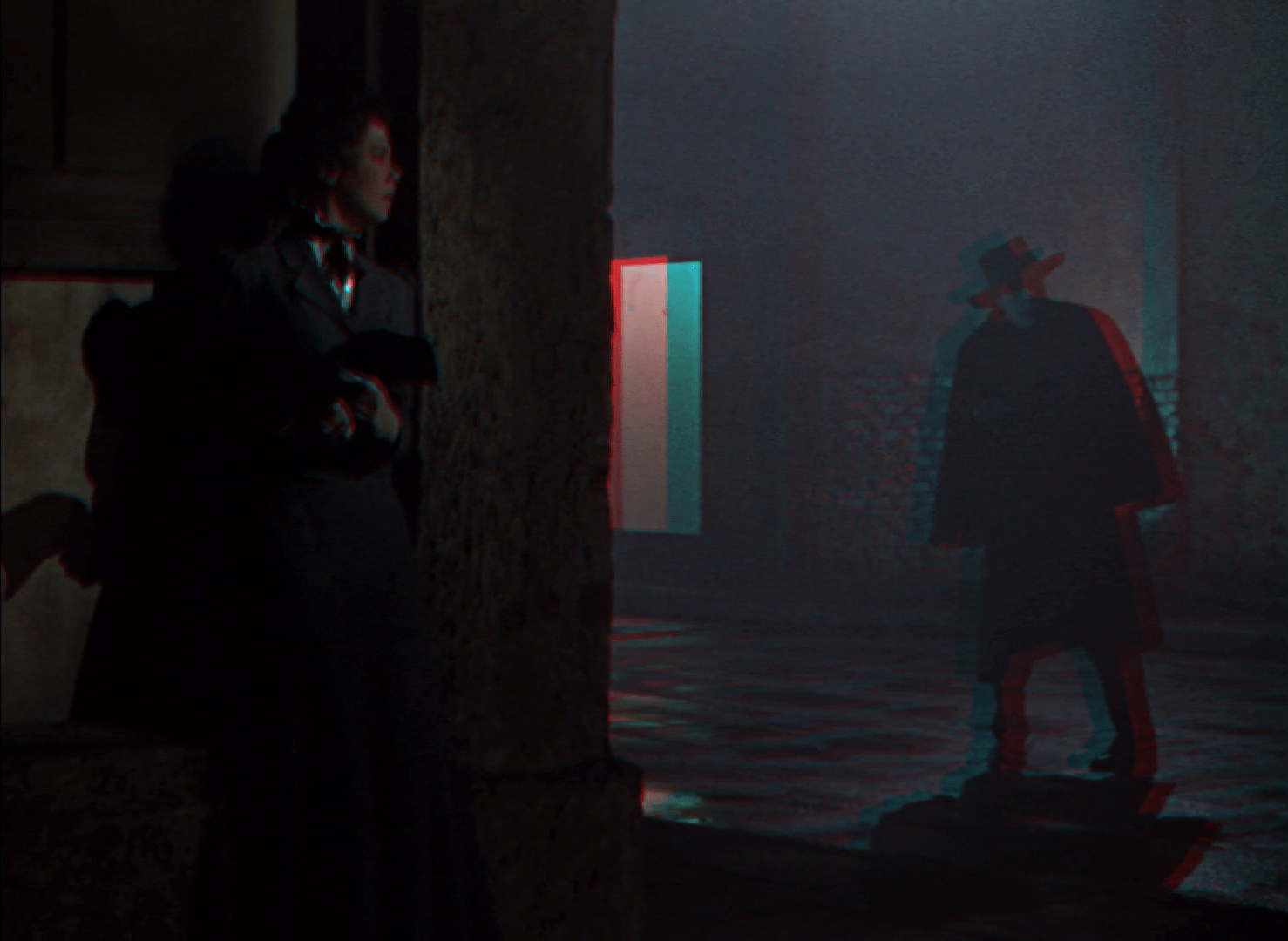

(…) En un momento de exaltación cinéfila, Martin Scorsese se refería así a LOS CRÍMENES DEL MUSEO DE CERA, uno de sus más distinguidos “placeres culpables”, de la siguiente manera: “Es la mejor película en relieve – ¡Y Andre De Toth era tuerto!-. Durante el primer tercio de la película, la cámara no para de girar en torno a Vincent Price y a las figuras de cera, que dan la impresión de ser personas reales. Y cada vez que alguien entra en campo, no se sabe si se trata de un maniquí o de una persona real. Cuando el museo de cera se incendia, los ojos de los maniquís se salen de sus órbitas y caen al suelo: esta escena produce un efecto sorprendente. Tan extraña y exagerada es la película. Y me gustan el hecho de que la acción se sitúe en Mulberry Street, la calle de mi infancia…”. A pesar de su riguroso conocimiento de la obra de André De Toth, el autor de Casino (id., 1995) no pudo sustraerse a la extraña fascinación que, todavía hoy, despierta este sombrío cuento de miedo entre los aficionados al cine y espectadores en general. Una fascinación, conviene destacar, que suele cimentarse en varias memorables set piéces: la imagen amenazadora del prof. Jarrod (Vincent Price), ataviado con un sombrero de ala ancha y capa negra, con la cara repulsivamente modelada por el fuego, con el paso trastabillante, persiguiendo a la heroína, Sue Ellen (Phyllis Kirk), por las desérticas calles de un Nueva York fin de siècle inmerso en una mefítica niebla azulada … ; el momento en que dos empleados de la morgue, en el instante de marcharse de una habitación repleta de difuntos cubiertos por un fino lienzo blanco, ven a uno de estos alzarse por efecto del líquido embalsamador, pero al quedarse la estancia vacía, una panorámica hasta otro cuerpo que se levanta nos descubre que, en realidad, se trata del desfigurado Jarrod … ; el momento en que Sue Ellen golpea el rostro del prof. Jarrod, aparentemente intacto, descubriendo que no es más que una máscara de cera: debajo, se halla la verdadera y monstruosa faz del personaje, tan deforme y maligna como su propia alma …

Dicho esto, urge preguntarse: ¿está justificada la mítica que rodea a LOS CRÍMENES DEL MUSEO DE CERA? Desde luego que no. Como bien señaló José María Latorre en estas mismas páginas: “Hay que decir que nada en el film está demasiado bien, pero que nada está tampoco demasiado mal (…) De Toth se limita a convertirlo en un típico film equilibrado y bien fait (…) Nada decepciona, por supuesto, pero tampoco resulta apasionante”. Una impresión que incluso llega a tambalearse al advertir que la secuencia de la persecución es un cliché instaurado por los atmosphere films que menudearon en el cine de Hollywood durante los años cuarenta, y que la escena del depósito de cadáveres, o del espectacular desenmascaramiento del villano ya estaban presentes en el original de Michael Curtiz, Los crímenes del museo (The Mystery of the Wax Museum, 1932), del cual la cinta de De Toth es un irregular remake. A propósito de la película de Curtiz -húngaro y muy temperamental, como el propio De Toth-, destacar que, en líneas generales, el argumento es el mismo: un brillante escultor de figuras de cera enloquece tras el incendio provocado en su estudio por un socio demasiado codicioso; incapaz de reconstruir sus mejores obras a causa de las graves heridas que le han dañado las manos, se dedica a momificar a sus víctimas … Los crímenes del museo es más un escabroso thriller a lo Edgar Wallace que un auténtico film de horror. En él pululan espeluznantes archivillanos que regresan de la tumba para vengarse, retorcidas conspiraciones, personajes que poseen una doble personalidad diabólica, maléfica, abundantes asesinatos y violencia de diverso grado que desborda y enreda la acción, e incluso, una periodista dispuesta a esclarecer el “misterio” -una new woman residual de los Felices Años Veinte … – , y algunos policías particularmente torpes. Michael Curtiz hizo más digerible el film gracias a una tupida plástica neoexpresionista -las forzadas angulaciones de la cámara; la arquitectónica iluminación tenebrista del decorado; la abigarrada composición pictórica de los encuadres; la crispada sobreactuación de algunos actores; el aterrador esteticismo de la escenografía … – , potenciada por una estilizada fotografía en Technicolor bicromático y el antológico make-up de Perc Westmore, calificado por un censor como “el más nauseabundo” que había visto hasta entonces.

No obstante, es a partir de este punto que LOS CRÍMENES DEL MUSEO DE CERA cobra cierto interés. Para empezar, la ubicación temporal en ese húmedo y siniestro fin de siécle neoyorquino engarza la película con una cierta tradición del gótico americano: mezclando el crimen con formas de espectáculo carnavalescas, o mejor dicho, grandguiñolescas, como freakshows o museos de cera equipados con “Cámara de los horrores”, el film de De Toth ironiza sobre esa cultura popular que ha frivolizado el miedo, ignorante que tras su burla de la muerte existe una realidad atroz, demoníaca, que supera sus más delirantes pesadillas; lo sobrenatural desaparece, y el horror es expresado en términos psicológicos, y los monstruos, percibidos años atrás como una amenaza exterior, ahora habitan entre nosotros bajo respetables fachadas de “normalidad”. Asimismo, LOS CRÍMENES DEL MUSEO DE CERA, en un plano teórico, es el atractivo resultado de la tensión existente entre una cierta idea del cine de terror “clásico” y los renovados bríos que el horror manierista proveniente de Gran Bretaña, Italia o de los mismos Estados Unidos -cf. Roger Corman y los primeros títulos de su ciclo Poe- iba a imprimir al género. Sin olvidarnos de sus limitaciones, el film de De Toth se interna en las abismales profundidades del Yo asediado por el Mal. ¿Y qué es el Mal en LOS CRÍMENES DEL MUSEO DE CERA? Es la desgarradora frustración de un artista, el prof. Jarrod, quien no halla su sitio en un mundo mezquino, desdeñoso con todo lo que es bello y noble, corrompido por la avaricia y la sed de emociones fuertes. El Mal penetra en ese mundo mediante la puesta en escena, o lo que es lo mismo, en la tridimensionalidad del decorado, con sus balconadas y azoteas, sus callejones y callejuelas, los cuales parecen disolverse y desaparecer en la niebla, con sus recovecos y escondrijos desfigurados -¿como el rostro de Jarrod?- por la oscuridad, en la poética macabra de los objetos, en el vigor plástico del vestuario, en la localización del horror en tétricos subterráneos donde se guardan pavorosos artilugios de tortura, en esos movimientos de cámara laterales los cuales, según resaltaba Scorsese, cada vez que alguien entra en campo, no se sabe si se trata de un maniquí o de una persona real… La secuencia en que Sue Ellen invade a hurtadillas el taller de Jarrod es, efectivamente, uno de los momentos más sugerentes y perturbadores de ese manierismo avant la letre que salpica la cinta: un esqueleto que alza su brazo, malicioso, para tocar a la joven -como en los cuadros románticos del s. XIX, el esqueleto es una alegoría de la muerte que ronda a la protagonista, y que destruirá su cuerpo, su belleza-, al tiempo que, mientras avanza por el laberíntico lugar, entre los útiles de escultura, estanterías repletas de frascos que guardan extraños líquido, y fantasmagóricos lienzos que guardan nuevas figuras, Sue Ellen va topándose con fragmentos de esculturas de cera que configuran un surreal paisaje de caras flotantes, retazos de cuerpos …

El Mal lo irradia, como si fuera una pestilencia, el personaje de Jarrod, interpretado de forma soberbia por Vincent Price. Su forma de moverse, de mirar, oscilante entre un héroe trágico shakesperiano y uno de los alucinados personajes de Poe -faltaban aún siete años para que protagonizará La caída de la casa Usher (House of Usher, Roger Corman, 1960)-, colma de matices a su aborrecible y conmovedor villano. Su devoción por la belleza, por crear belleza, es para él casi una misión mística, pero malsana, enfermiza, ya que rezuma cierto aire de fetichista perversión sexual. Como cualquier héroe homérico dedicado a su titánica labor, Jarrod es célibe, puesto que no se relaciona con mujeres reales o vivas; solamente le interesa la mujer-objeto, la muñeca pluscuamperfecta que no habla, que no piensa, objeto de veneración pero no de amor (ni de sexo). A su María Antonieta, su obra maestra, le habla como si fuera un sentimental, y ridículo, amante romántico. Pero permanece indiferente a los encantos de Sue Ellen, su necrófila evocación de María Antonieta, a la que intuimos desnuda en la escena en que Jarrod la inmoviliza, dentro de un cajón de madera, para recubrirla de cera… ¡viva! Un retorcido ritual de seducción/posesión/asesinato -cf. ese inserto de los pies y los tobillos desnudos agitándose dentro de los grilletes, el plano medio de la muchacha que finaliza púdicamente a la altura de los pechos… – , cuyo clímax en manos de otro realizador más implicado, hubiese adquirido otra dimensión más sadiana. Pero De toth, con arreglo a sus declaraciones, aceptó el proyecto intrigado por las posibilidades fílmicas del 3D, diseñando especialmente algunas escenas nada inspiradoras, como la del presentador callejero del museo o la de las bailarinas de can-can (…).

Texto (extractos):

Antonio José Navarro, “Los crímenes del museo de cera”,

en especial “Andre de Toth, El cineasta invisible”,

rev. Dirigido, marzo 2009