|

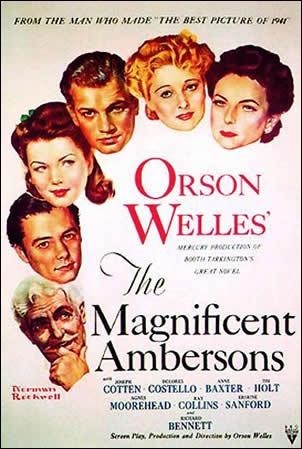

| Poster de la película. |

País: EE.UU. Género: Drama.

EL CUARTO MANDAMIENTO es un bello ejemplo de “cine-novela”, cuestión que el propio Welles confesó que despertaba en él mucho interés: Dijo que le habría gustado rodar más films en su línea. “Intenté demostrar que la narración puede ser muy importante en cine. Algún día haré otro film en el que sea tan fundamental como en los Ambersons. Se ha hecho poco ‘cine-novela’ y querría hacer otro film así, de esa densidad. Me gusta que las historias transcurran en cuarenta y ocho horas o que tengan lugar a lo largo de varios años”. Esa tendencia hacia lo novelesco por parte de Welles se pone de manifiesto repasando la lista de sus actividades radiofónicas para la CBS, “The Mercury Theatre on the Air”, entre las que, aparte de su archifamosa hasta la náusea versión de La guerra de los mundos (Herbert George Wells), puso en antena obras de Robert Louis Stevenson, Gilbert Keith Chesterton, Jules Verne y Charles Dickens, e incluso Los 39 escalones, de John Buchan, y Drácula, de Bram Stoker.

De todos los films realizados por Welles, EL CUARTO MANDAMIENTO es el que mejor ha articulado la poética del realizador y el que depende más profundamente de ella. Se trata de una bella historia sobre amores difíciles, o más bien frustrados, que se pretenden recuperar en vano al mismo tiempo que entra en agonía una época para dar paso a otra. Dos cuestiones simultáneas en las que las pasiones amordazadas conviven con las represiones alimentadas por las costumbres y con una transformación urbana y social. “¿Qué se dicen dos corazones cuando se aman? Nada. Pero nuestros ojos lo expresaban todo”, escribió Isidore Ducasse en su tercer canto de “Maldoror”. En EL CUARTO MANDAMIENTO, la cámara movida con suntuosidad, o fija ante las confesiones personales, estén expresadas a través de diálogos o de miradas, es el espejo donde se miran los personajes y suplanta a los ojos febriles del poeta maldito. El film tiene además una ventaja con respecto a Ciudadano Kane. Viendo éste se tiene la molesta sensación de que todo está subordinado a la originalidad, ya sea pretendida o cierta, del hallazgo visual: Véase la secuencia de la tentativa de suicidio de la esposa de Kane, la cual sirvió de soporte analítico para André Bazin; ofrece en un plano, secuencia lo que, hasta entonces, los directores de cine ofrecían fragmentado en varios planos, pero a costa de una construcción artificiosa y enfática: El corpus dramático devenía corpus teórico; véase asimismo el encadenado de sucesivos desayunos del matrimonio Kane, que van mostrando el progresivo deterioro de sus relaciones. En definitiva, lo molesto, como ya apuntó bien Jean-Paul Sartre, es la sensación de que los personajes están allí constantemente subordinados al esfuerzo de una demostración, en ocasiones brillante, no cabe duda, de inteligencia ilustradora. Sin embargo, eso no sucede en EL CUARTO MANDAMIENTO. La crónica social cinematográfica perdió así efectismo y la industria ganó una víctima para engrosar la fila de ilustres maltratados (David Wark Griffith, Erich von Stroheim…), pero el cine, en cambio, se hizo con un gran título; los personajes, vivos, están perfectamente adheridos a un mundo que se desintegra con ellos paso a paso, unas veces con cadencia musical (la fantasmal fiesta en la mansión de los Ambersons), y otras con una suerte de deslizamiento poético visual pocas veces tan conseguido en cine como en la secuencia de la carta que Eugene Morgan le escribe a Isabel (Dolores Costello): La voz over de Eugene acompaña la escritura de la carta sentado a la mesa de su despacho mientras la cámara retrocede en un lento travelling para, luego, mostrar en fundidos-encadenados el salón desierto de la casa de los Ambersons, con el encuadre levemente inclinado y siempre con el fondo sonoro de la voz del personaje, y a Isabel leyéndola en una estancia sumida en la penumbra; la mirada de la actriz transmite delicadamente la tristeza del momento, y con él la evocación del pasado. “No destruyas mi vida por segunda vez, querida, ahora no lo merezco”, le dice Eugene, rogando una respuesta no necesariamente verbal. Fue Alberto Savinio quien apuntó que el amor se parece a la música dramática, que canta suplicando “una respuesta” (de otra voz, de otro instrumento). Todo va apoyado melancólicamente por una música que parece reprimirse a sí misma, como sucede con algunos pasajes musicales de Claude Debussy que, más que desdramatizar, como suele comentarse, resaltan por contraste la tibia delicadeza de su reprimida herencia romántica. La forma con que Welles soluciona la escritura y lectura de la misiva es muy elegante; le basta, además, con intercalar oportunamente un plano del salón desierto para sugerir la recepción de la carta y que ésta, atravesando invisiblemente un espacio decadente, enfermizo, sombreado por el veneno del tiempo, no tiene otro destinatario que esos ojos fulgurantes que se expresan sin la compañía de la palabra. Diciéndolo con brevedad, aquí Welles no sirve a Welles sino a los Ambersons.

El protagonista de EL CUARTO MANDAMIENTO no son los Ambersons ni los Morgan, sino el tiempo, cuyo paso por la vida de los personajes los deja bañados de una delicadeza intimista como contrapunto de una atmósfera brillante y suntuosa, pero ante todo barroca, sensual y romántica (y, por lo tanto, desesperada), como esa imagen de los músicos que flanquean el vals noble y sentimental que une a Eugene e Isabel en un salón donde ya se detectan señales de un inminente desmoronamiento, explícitas en lo asfixiante del decorado, en la abundancia de sombras que insinúan un mundo cerrado y en la propia presencia de Eugene, uno de los impulsores de la transformación social que va a experimentar una pequeña ciudad en la que, según se dice al inicio de la película, había tiempo de sobra para todo, antes de que la llegada del automóvil introdujera la prisa en el perezoso discurrir de la existencia de sus habitantes; una ciudad en la que hasta entonces el paso del tiempo se reflejaba en los cambios de moda del vestuario y donde la mansión de los Ambersons era considerada el centro y el orgullo de la comunidad. En la brillante secuencia de la fiesta de los Ambersons Welles juega con tres elementos temporales en un mismo tempo cinematográfico: El presente, representado por el vals (Eugene lleva puesto el abrigo y se adivina que está a punto de abandonar la casa, lo cual hace que el instante tenga por su parte algo de deseo de retener el tiempo que huye); el pasado que se desprende de la armonía de sus movimientos, que no pueden ser fruto de una fugacidad amorosa; y el futuro, al fondo del encuadre, configurado por la joven pareja George Minafer Ambersons y Lucy Morgan (Anne Baxter) sentada en los primeros peldaños de la escalera del salón.

Los numerosos planos secuencia, más emotivos y menos mecánicos que en Ciudadano Kane, cultivan también, como los encuadres con profundidad de campo, la idea del paso del tiempo, lo que éste deja como legado a los personajes después de un suceso que los ha marcado. Hay uno de casi cuatro minutos de duración que combina todos los elementos surgidos hasta entonces en el film. George, luego de la muerte de su padre y ya conocedor de la precaria situación económica en que ha quedado la familia, cena con glotonería en la cocina (una reacción ante la muerte y ante los problemas que se avecinan) mientras Fanny conversa con él tratando de extraerle información sobre Eugene; aparece tío Jack (Ray Collins) y, enseguida, los dos hombres se burlan del amor frustrado de tía Fanny por Eugene, obteniendo una reacción histérica de ésta, que rompe a llorar y los deja solos: Decadencia, altanería, mezquindad y represión se unen, con el fondo del pasado y el presente, en un plano secuencia que se abre con el sonido de una tormenta y, tras haberse mantenido fijo durante tres minutos y medio, se cierra con una pequeña panorámica a la izquierda cuando Jack comenta la tristeza de Fanny (el único movimiento de la cámara en un plano secuencia hasta entonces fijo, que se da precisamente cuando uno de los personajes muestra al fin un rostro humano, subrayando así la inmutable, la inmóvil insensibilidad de George).

“En cuanto a la felicidad, casi tiene un solo fin: Hacer posible la desdicha”, escribió Proust en A la sombra de las muchachas en flor, el segundo volumen de En busca del tiempo perdido. Diríase que, así, del mismo modo, los personajes de EL CUARTO MANDAMIENTO parecen empeñados en vivir la desdicha (y la tristeza) a través de espejismos de felicidad, quizá conscientes de que ésta no existe y para no derrumbarse deben aprovechar su apariencia. Son pocos los momentos felices, por así decirlo. Unos aparecen conjugados en presente (el enfrentamiento del viaje en el trineo y el viaje en el coche sin caballos), preñadas de falsa alegría, pero en el fondo de ellos late la tensión (George ha intentado dar una lección a Eugene y su automóvil), y aunque la secuencia concluye con el coche alejándose al fondo del encuadre mientras sus ocupantes cantan, es imposible olvidar la expresión humillada de George al verse obligado a empujar el vehículo que conduce el hombre a quien detesta, el hombre que ama a su madre. Otros están conjugados en pasado, cual destellos fugaces entre la ácida atmósfera del presente; son los que hacen referencia a la antigua relación de Eugene e Isabel, explícita por medio del vals crepuscular o mediante los dos planos de la conversación de ambos al aire libre (ella apoyada contra el tronco de un árbol a la derecha del encuadre; él a la izquierda, sobre un fondo blanco; la diferencia de fondos ayuda a hacer más precisa la sugerencia de que las esperanzas de Eugene no se ven correspondidas por Isabel, quien conoce a su hijo, George, mucho mejor que él); o la alegría de Eugene al oír la noticia de que Isabel ha regresado de París, empañada en el acto al enterarse de que está gravemente enferma… Los personajes no tienen tiempo para disfrutar de tales relámpagos de aparente felicidad: El final del viaje en coche, con los viajeros cantando, encadena con la muerte del marido de Isabel, Wilbur Minafer (Don Dillaway), explícita por el plano de una corona mortuoria colocada en la puerta de la vivienda y en la sombra de Eugene proyectada sobre ella; Isabel regresa a la ciudad para morir en una casa en la que sus habitantes parecen embalsamados con los ungüentos y esencias de épocas pasadas.

EL CUARTO MANDAMIENTO está construido con tanto sentido de la belleza, tanto ánimo crítico y, a la vez, tanto sentimiento que hace inútil considerar una por una las secuencias cuya fluida conjunción consigue ese espesor que lo caracteriza. Es una obra compacta a la que el paso del tiempo hace olvidar su virtuosismo y retener de ella lo esencial, o, por recurrir a Paul Valéry en una reflexión hecha desde la madurez: “Vuelvo a ver ahora algunos centenares de rostros, dos o tres grandes espectáculos y tal vez la sustancia de veinte libros. No he retenido ni lo mejor ni lo peor de las cosas: Queda lo que ha podido quedar”. Entre eso que “ha podido quedar” de esta bellísima película novelesca están los rostros en sombra de los personajes, que parecen proteger un secreto; la discreta elegancia descriptiva del ambiente cerrado de la pequeña ciudad, con sus costumbres, sus miserables egoísmos y sus relaciones sociales; una continua disposición de seres y cosas sometidos a la mirada del tiempo (“todo cambiará a causa del automóvil” -dice Eugene en cierta ocasión); algunas consideraciones visuales y verbales sobre lo efímero de la existencia y el poder (el plano fijo sobre el rostro surcado de arrugas del mayor Ambersons/Richard Bennett, iluminado parcialmente por el crepitante fuego de la chimenea; “la vida y el dinero se escapan como bolitas de mercurio entre los dedos”, afirma tío Jack); travellings y panorámicas sobre escaleras sombrías, salones desiertos o llenos de bailarines fantasmales, columnas y búcaros con flores marchitas; esa tristeza de estar viviendo en un tiempo sintiéndose espiritualmente de otro, que tiñe la imagen con el apagado resplandor del cadáver de la luz en medio de las sombras: La gran dificultad de fotografiar en cine los momentos de supuesta felicidad (King Vidor sería una excepción) y la felicidad para mostrar la desdicha. Esa es la entraña del melodrama.